1.スマトラからミャンマーに至る地震分布と地質構造

私は世界地震安全機構(World Seismic Safety Initiative-WSSI)のメンバーとして、これまでミャンマー、マレーシア、シンガポール、インドなどで地震防災に関する啓蒙・教育活動に参加してきた。 とくに、WSSIが2003年12月にバンコックで開催した第三回国際ワークショップで、ミャンマーの地震防災を促進するべくミャンマー小委員会を組織し、その委員長となった関係で、ミャンマーの気象庁、ミャンマー工学会、ヤンゴン大学の研究者たちといろいろな活動を進めてきた。

2004年2月にヤンゴンで開催したワークショップでは、WSSIがミャンマーに独自の耐震設計基準を設定することを強くリコメンドした関係から、ミャンマーならびにその周辺の地震環境に関するプレゼンテーションをし、サイスミックゾーニングに関する議論をした。 そのときに準備した資料を使って、ミャンマーの地震環境について始めに述べる。

ミャンマーの地質構造は大変ユニークで基本的にインドーオーストラリアプレートとユーラシアプレートの境界となるサブダクション構造線の延長がミャンマー西部国境沿いを北上する。 また、ミャンマーの中央部を南北に走るSagain断層(ビルマ中央断層)は活動度の高い右横ずれ活断層で過去の被害地震の多くはこの地震に沿って発生している。

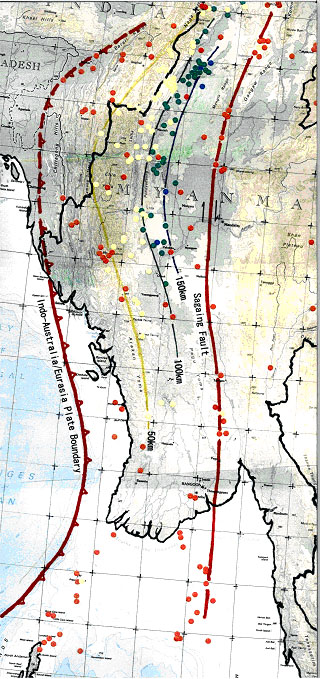

USGSのNEIC地震カタログをもとに1960-2003年に発生したM4以上の規模の地震を深度別にプロットしたものを図-1に示した。 ミャンマー西部、インド及びバングラディシュとの国境(ほぼプレート境界となる)から東に移るほど発生地震の震源深度が深くなることが理解される。 地震の分布はプレート境界線と平行する深度ゾーニングを示し、Benioff-Wadachiゾーンが形成されていると解釈される。その深度は150km以上に達している。 このような、沈み込み帯の特徴といえる地震帯があるとすれば、その深度が100-150kmに達するあたりには火山があってしかるべきではないかと考え地質図で探すと、最近ではあまり活動が顕著ではないようであるが、ほぼ地震発生深度150km付近で火山フロントがあることが確かめられる。

構造的にサブダクションであることの証拠としては、1)海溝の存在、2)Benioff-Wadachiゾーンの存在、3)100-150km深度の地震帯上で火山が存在、という3条件が必要であると考えるが、ミャンマー西部では2)、3)の条件は満たされるものの、海溝が見られない。スマトラからアンダマン諸島までは海溝が続いているが、アンダマン諸島の北で海溝地形は見られなくなる。 そのために、サブダクション境界はアンダマン諸島付近までで終わり、それ以北は一種のトランスフォーム断層に変わる、あるいはコリージョン境界に変わるなどいろいろな意見がこれまであったのであるが、ミャンマー西部の地震分布が明らかなサブダクション型の特徴を示すことから、海溝構造は認められないが、おそらく新規の堆積物によって海溝が覆われたためではないかと推測できる。

いずれにしても、大変明瞭な地震発生深度が地形や地質構造に沿って並ぶことから、Benioff-

Wadachiゾーンの深度コンター(アイソバス)を書くことが容易である。

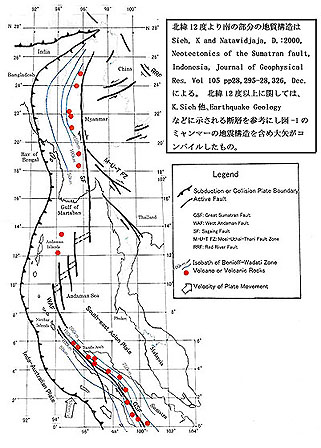

スマトラは典型的なサブダクション構造をもっており、いろいろな研究が進められているが、CaltechのSiehによりコンパイルされたものから、北スマトラの地質構造(サブダクションプレート境界としての海溝、Benioff-Wadachiゾーンのアイソバス、火山の分布、大スマトラ断層を始めとする活断層構造など)を引用し、スマトラからミャンマーに至る地質構造図をまとめると図-2のようになる。 この図も、2004年2月にミャンマーで開催したワークショップで議論するための資料としてまとめたものであるが、幸いに今回のスマトラ沖地震震源域をカバーする資料になった。

アンダマン諸島からニコバル諸島にかけてのサブダクション構造に関しては周辺の地震の深度分布から確かめられる可能性がある。 とくにアンダマン諸島の東百数10kmには火山が存在する。 この火山の付近をBenioff-Wadachiゾーンの150km程度のアイソバスが通る可能性が高い。 この図にGSFとして示した大スマトラ断層は右横ずれ活断層である。 この断層がアンダマン海盆でエシェロン型の複数の断層に分かれミャンマー中央部を南北に走る、Sagaing断層(ビルマ中央断層)に繋がるものとした。

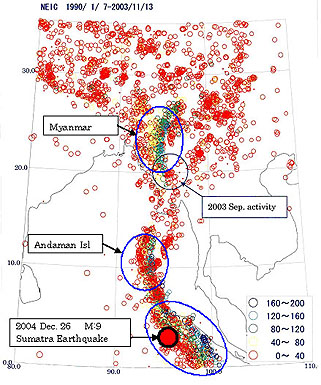

参考に、この地区全体をカバーする最近13年間の地震活動について図-3にまとめた。 図中赤が40km以浅、黄色、緑、青と深くなり青では160km以深となる。 図中青の楕円でマークした部分は西から東に地震発生深度が深くなっていく状況すなわちスブダクションの構造が認められる部分である。 地震発生の密度はアンダマン諸島の北、北緯14度付近から北緯20度付近までは少なくなる。 この付近はちょうどプレート境界の方向が北東北に向きを変えるところでインドオーストラリアプレートの移動方向と並行する部分になる。

図―2の作成にあたっては、このような地震発生の共通する特徴から、スマトラ沖のサブダクション境界は、形を変えながらミャンマー西部まで延長していると考えて作成した。

海溝が見られないことから、従来の説のようにミャンマーではサブダクションではなく、コリージョンと考えるのが妥当なのかもしれないが、コリージョンであってもインドプレートが衝突する力によってかつてのサブダクション面が構造的な断層面になってインドプレートがユーラシアプレートの下にもぐりこむような、特殊なサブダクション構造になっているといえるかもしれない。

そのようなサブダクションの動きがミャンマーではSagaing断層までは続くのであるが、Sagaing断層の東では殆どすべてが浅い震源(50km以下)の地震に変わる。 |

|

2.今回のスマトラ沖地震の特徴と余震分布

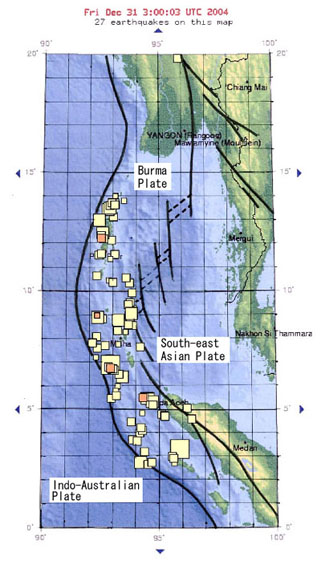

今回のスマトラ沖地震の余震分布をUSGSの資料をもとに図-4に示す。

図-4には12月26日に本震が起こって以後、12月31日UTCタイム3時までに発生したマグニチュード4.5以上の余震の分布が示されている。 また、この地震マップに図―2に示した主要な断層構造を示した。

今回の地震の特徴は、きわめて広大な範囲にわたって構造的な断層が発生したことである。 その延長は余震域の分布から考えて1000kmに及んでいる。 仮に、日本で東海地震と東南海地震、南海地震が連続一体型の地震として起こったとしても、その延長は500km程度にしか過ぎないから、1000km延長の構造断層が一度に起こったということは、きわめてまれに見る大地殻運動といえる。

この地区のプレート区分は基本的にインド-オーストラリアプレートとユーラシアプレートということが出来るが、ここでは説明の便宜上、ユーラシアプレートを、二つに分けて説明したい。 1)はサブダクション境界からGreat

Sumatran Fault(大スマトラ断層)―Sagain Fault(サゲイン断層)に至る、サブダクション境界にほぼ並行する帯状のプレートで、これをビルマプレートと呼ぶことにする。 2)はGreat

Sumatran Fault-Sagain Faultより東側の部分で、これを東南アジアプレート(South-east

Asian Plate)と呼ぶことにする。

今回の地震では、北スマトラからアンダマン諸島北部に至るサブダクションプレート境界に沿って約1000kmに及ぶ広大な範囲の断層が活動したと考えられる。 12月31日までの5日間の余震発生を見ると、この1000kmに及ぶ範囲で継続的に起こっている。 余震の起こっている部分の東西方向の幅はおおむね200km程度であり、アンダマン諸島周辺では幅100km程度になっている。

この規模が如何に大きなものであるかを、北アナトリア断層に沿って起こった地震と比較してみよう。 図-5に示したように、北アナトリア断層は総延長1000km、Marmara海に延長していることを考えれば1200kmに及ぶ右横ずれの大構造断層である。 しかし、この断層は1939年に北アナトリア断層の東の部分でM:7.8の地震が発生して以来9回に亘って繰り返し地震を発生させ、東から西に震源地域を移動している。最後の地震が1999年のKocaeli地震であり、次の地震はイスタンブールを直撃するとして注目された。 今回の地震は北アナトリア断層で60年かけて9回の地震を起こしてきたものと同じ延長の地殻破壊を一回で起こしたものであり、まことに稀有な大規模なものであると言わねばならない。 この規模を日本列島の大きさと比較すると、図-6のようになる。 この図でわかるように仮に本震が三陸沖で起こったとすれば、余震域の範囲は四国沖に達する規模である。

今回の地震による被害は津波によるものが少なくない。史上最悪の津波災害と言うことが出来るが、津波に対するパブリックアウエアネスの不足、プレペアドネスの準備が全く無かったことにより被害を著しく増幅させたことは明らかであるが、それにしてもこのような想像を絶する大地殻変動による被害として捉えることが重要である。 |

|

|

|

|

図-1 ミャンマー中南部からアンダマン諸島にかけての

地震分布(M:>4.0 1960-2003 NEICデータによる)

図中 赤:0-50km 黄:50-100km

緑:100-150km 青:150-200km (大矢原図)

地形図はUSGSがCCOPとの協力プログラムで作成した

1994年版 |

|

|

図―2 スマトラからアンダマンを経てミャンマーに至る地質構造図 [編集部註: 図をクリックすると拡大します]

(2003年2月大矢作成-WSSIミャンマーワークショップで発表) |

|

|

図-3 スマトラ-アンダマン-ミャンマー周辺の地震分布

1990.01-2003.11約14年間に発生した地震(深度区分) ソース:NEICデータ [編集部註: 図をクリックすると拡大します] |

|

|

図-4 スマトラ沖地震の余震分布と地質構造

余震分布はUSGS地震マップによる(12・31・04現在のもの)

[編集部註: 図をクリックすると拡大します] |

|

|